В Зеленогорске, несмотря на протесты местного Совета ветеранов, пытаются выселить из квартиры семью участников СВО

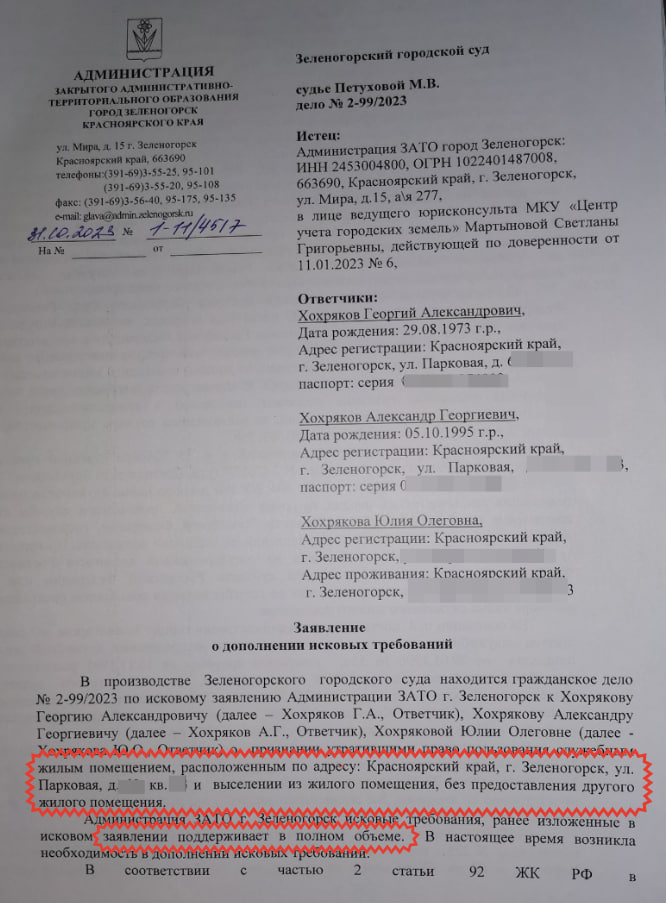

В нашу редакцию обратилась жительница ЗАТО закрытого территориального образования Зеленогорск Красноярского края Юлия Хохрякова, в котором рассказала о том, она ждёт ребёнка, а местные власти, тем временем, судятся с её семьёй, а именно: с участниками СВО – отцом и сыном Хохряковыми и беременной невесткой, требуя освободить занимаемую жилплощадь. В судебном иске говорится, что зеленогорские власти настаивают на выселении «без предоставления другого жилого помещения».

Приводим здесь письмо Юлии Хохряковой без сокращений.

«Прошу Вашего содействия в вопросе предотвращения выселения из муниципального жилья моей семьи в количестве трёх человек. Хохряков Александр Георгиевич, 05.10.1995 года рождения, участник СВО, имеет контузию тяжёлой степени, осколочные ранения и разрыв перепонки, доброволец Донбасса, свёкор – Хохряков Георгий Александрович, 29.08.1973 года рождения, участник СВО, ветеран боевых действий, имеет ранение тяжёлой степени, я – Хохрякова Юлия Олеговна, 02.12.1993 года рождения, беременность 7,5 месяцев.

Проживаем по адресу: Красноярский край, город Зеленогорск, улица Парковая, дом * квартира *.

Муж и свёкор прописаны и проживают в данной квартире с 1995 года. Задолженностей по оплате коммунальных услуг не имеется. Прописать в данной квартире меня отказывается администрация Зеленогорска.

Квартира находится в муниципальной собственности. В настоящее время нас пытаются выселить из данной квартиры без предоставления другого жилья.

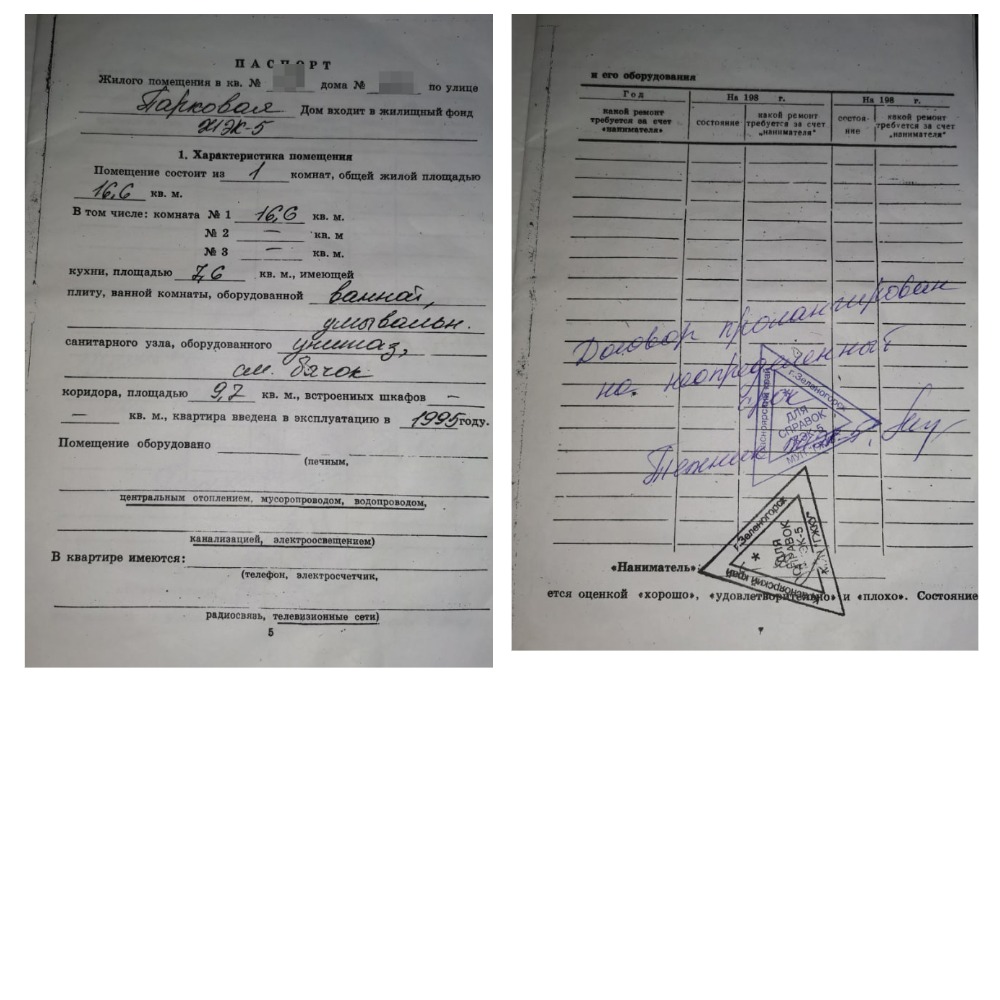

По ситуации могу пояснить, что в 1995 году мой свёкор Хохряков Г.А. получил данную квартиру как служебную, поскольку работал в ЖЭК-7 водителем. В квартиру он вселился с женой и ребёнком (Хохряков А.Г.).

В 1996 году между Хохряковым Г.А. и Администрацией города Зеленогорск был подписан Договор найма жилого помещения, который пролонгирован на неопределённый срок.

Хохряков Г.А. с сыном Хохряковым А.Г. прожил в этой квартире с 1995 года, выезжая в горячие точки сначала один, а потом и с повзрослевшим сыном. В 2023 году мы с Александром заключили брак, в настоящий момент я беременна. Срок родов – февраль 2024. Администрация города Зеленогорск не дала разрешения мне, как супруге Александра на прописку. Пришлось прописаться у родственников, чтобы встать на учёт по беременности. В квартире (однокомнатной) мы проживаем втроем – свёкор, муж и я. В феврале нас станет четверо.

В настоящее время Администрация города Зеленогорск обратилась в суд с иском о расторжении Договора найма жилого помещения, признании квартиры служебной и выселении нашей семьи на улицу. ДЕЛО № 2-99/2023 (2-1461/2022;) ~ М-1252/2022.

Мы всей семьёй были у бывшего главы администрации Сперанского М.В. на личном приёме 2 ноября 2023 года, где он заверил нас в предоставлении двухкомнатной квартиры взамен той, в которой сейчас проживаем или оставить эту.

На судебном заседании 15 ноября 2023 года представитель Администрации города Зеленогорск заверила нас и суд в том, что «Речи никакой не может быть о двухкомнатной квартире».

Учитывая требование Указа Президента РФ и Постановление Правительства РФ о поддержке и защите всеми органами власти граждан России, выполняющих задачи военной операции на Донбассе и частичной мобилизации, прошу Вас оказать поддержку и помочь нашей семье.

Помогите не допустить трагедии, не оставить без жилья двух участников СВО и маленького будущего зеленогорца, который появится в феврале и может оказаться бездомным.

С уважением, Хохрякова Юлия Олеговна

Вот такое письмо отчаяния оказалось в распоряжении нашей редакции. В разгар специальной военной операции администрация выставляет на улицу семью из трёх человек, один из которых – беременная женщина, а двое других – бойцы СВО, имеющие фронтовые ранения и контузии. Откровенно говоря, мне трудно было поверить в происходящее, но письмо и документ – исковое судебное заявление о выселении семьи Хохряковых из «служебной» квартиры, в которой они проживают с 1995 года, у меня перед глазами.

В телефонном разговоре Юлия Хохрякова рассказала мне, что была приёме у главы ЗАТО Зеленогорск, или, как его ещё называют «города атомщиков» Михаила Сперанского, который предложил им «пока» переселиться в другую однокомнатную квартиру. А эту, дескать, придётся освободить, так как она «служебная». А потом им, якобы, дадут двухкомнатную. Никаких письменных гарантий она не получила: Квартира, которую ей показали «взамен служебной» семью Хохряковых никак не устроила: она меньше, чем та, в которой они живут сейчас, и требует основательного ремонта, на который у них ни сил, ни средств нет – женщина находится на восьмом месяце беременности.

В Зеленогорской администрации нарисовали благостную картину:

«Предложили идентичную квартиру, из муниципального жилого фонда, предназначенного для работников предприятий города. Также пояснили, что после трудоустройства и рождения ребёнка, им надо будет обратиться в Администрацию города с заявлением о выделении 2-комнатной квартиры. Такие квартиры в жилом фонде Администрации имеются, но будут готовы для вселения не раньше апреля-мая 2024 года, так как в них требуется произвести косметический ремонт. Оставить в спорной квартире невозможно, так как она отнесена к служебному фонду, и ранее предоставлялась Хохрякову Георгию как работнику муниципального предприятия, трудовые отношения с которым давно прекращены. После разговора на личном приеме Александр с супругой ушли удовлетворенные договоренностями, которые были достигнуты…».

Заверение, что «супруги ушли удовлетворённые договорённостями», на мой взгляд, отдаёт некоторым лукавством: зачем тогда женщине понадобилось обращаться в СМИ? Да и в телефонном разговоре Юлия мне подтвердила, что пока никакого «удовлетворения» не испытывает: одни слова и обещания, никаких подтверждающих документов нет.

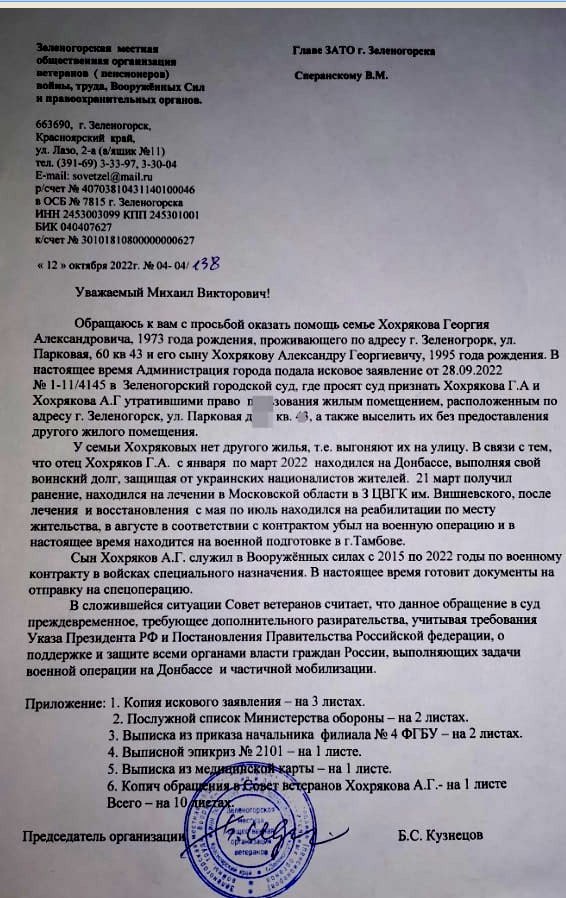

А как администрация ЗАТО Зеленогорск относится к обращениям граждан, свидетельствует только один эпизод. В 2022 году 12 октября председатель Совета ветеранов Зеленогорска обратился к главе ЗАТО Михаилу Васильевичу Сперанскому с просьбой войти в положение семьи защитников Отечества Хохряковых и не лишать их единственной жилплощади.

Пытаюсь выяснить судьбу письма Совета ветеранов главе ЗАТО Зеленогорск, датированное 12 октября 2022 года с просьбой повнимательнее отнестись к судьбе участников спецоперации отца и сына Хохряковых, которых, по иску администрации ЗАТО Зеленогорск выгоняют на улицу. Как отреагировали на это письмо в администрации Зеленогорска – тайна за семью печатями. Супруга Хохрякова-младшего уверяет, что никакого ответа на это письмо она не видела. До Совета ветеранов ЗАТО Зеленогорск нам дозвониться не удалось. С главой ЗАТО Зеленогорск секретарь приёмной Ирина Пантелеймоновна Тишина соединять меня категорически отказалась. (хотя ещё совсем недавно глава ЗАТО Михаил Викторович Сперанский в соцсетях уверял, что «всегда открыт для диалога») В общем отделе категорически отказались отвечать на вопросы журналиста (все аудиозаписи телефонных разговоров имеются в распоряжении редакции) Видимо, переписка администрации с ЗАТО – военная тайна.

Ну а меня, после всех попыток выяснить судьбу ответа господина Сперанского на обращение городского совета ветеранов, есть все основания полагать, что его в администрации ЗАТО просто проигнорировали. Тем более, что после этого обращения прошло уже больше года, а суды по злополучной квартире, несмотря на заступничество уважаемой общественной организации продолжаются как ни в чём не бывало. И администрация продолжает в дополнениях к иску продолжает поддерживать свои требования «в полном объёме», т.е. выселении на улицу. Ни о каких других квартирах взамен отнимаемой ни одной «бумажки» в природе не существует. А «верить на слово» зеленогорским чиновникам я бы не стал.

А вот несколько вопросов, которые всё же хочется задать: зачем переселять семью, в которой женщина вот-вот будет рожать, в «неслужебную» квартиру, если они пока живут в «служебной»? Кому и для чего так срочно понадобилась квартира Хохряковых, нам, естественно, никто пояснять не захотел. Гадать можно сколько угодно. Но есть одна деталь, которая, как мне кажется, может пролить свет: «спорная» квартира находится на первом этаже дома, и гипотетически может быть переделана в магазин или офис… Может, здесь «собака зарыта»?

Почему, на каком основании местные власти отказываются прописывать беременную женщину в одной квартире с мужем – участником боевых действий, они не читали Федеральный закон о регистрации граждан? Супруг к супругу имеет право прописываться на любую, даже служебную жилую площадь. Насколько эта квартира «служебная» будет, конечно, решать суд, но на мой взгляд, по поводу её «служебности» можно и поспорить. Поселился в ней Хохряков в далёком 1995 году. В 2000 году она была ему передана в пользование на «неопределённый срок». Кем передана и почему – не совсем понятно.

В нашем распоряжении есть только вот такой документ с треугольным штампом «ДЛЯ СПРАВОК» (сразу почему-то вспомнился булгаковский кот Бегемот со штемпелем «УПЛОЧЕНО»). Кто определил, что «неопределённый срок» закончился? Григорий Хохряков – воин-контрактник, уже много лет мотается по горячим точкам. Родину защищал человек – некогда ему было по судам бегать, чтобы своё жильё как положено узаконить. Неужели зеленогорским чиновникам ничего другого в голову не пришло, как позориться в суде с иском к семье фронтовиков в котором чёрным по белому написано «выселить без предоставления другого жилья»? Есть ли ордер на служебное помещение установленного образца (с красной полосой? Присваивался ли статус служебного жилого помещения в установленном Жилищным Кодексом порядке?

Так же возникает вопрос: как и на каком основании, Хохряковым выделяется «другая» квартира? Ведь в ЗАТО Зеленогорск наверняка существует очередь на получение жилья по договору социального найма., в которой «стоят» граждане, имеющие различные социальные льготы. Готовы ли они «войти в положение» администрации ЗАТО, которой зачем-то «срочно» понадобилась служебная квартира Хохряковых, поступиться своими правами на получение жилья и «подождать ещё»? Понравится ли такой «широкий жест» надзорным органам? Насколько я понял из разговора с Юлией, в очереди на получение муниципального жилого помещения её семья пока не стоит.

И последнее: как и кто будет выполнять «обещания» Михаила Викторовича Сперанского, непонятно. Насколько мне известно, он уходит на повышение в «команду губернатора Красноярского края», и сейчас к исполнению своих обязанностей приступает новый глава. Будет ли он выполнять устные обещания своего предшественника или скажет, что «ничего Хохряковым не обещал»? А если будет, то как, на какие законы он станет опираться? Лично мне пока это не понятно…

В любом случае, мы обязательно будем следить за ситуацией, и адресуем вопросы, заданные в нашей статье, новому главе ЗАТО Зеленогорск Вадиму Владимировичу Терентьеву.

Специальный корреспондент «Версии» по Сибирскому Федеральному округу Дмитрий Голованов