Присоединение к Красноярскому краю в 2005 году превратило Эвенкию в депрессивную территорию

На момент слияния регионов население Эвенкии составляло 17400 человек, к 2024 году число жителей сократилось до 13 258. Приходит в упадок оленеводство – традиционный народный промысел эвенков. Отсутствие перспектив ведёт к пьянству, болезням и вымиранию коренного населения. Но краевые и районные власти это, похоже, не особенно беспокоит…

Не так давно «Версия» публиковала обращение жителей Тянского национального (эвенкийского) наслега Олекминского района Республики Саха (Якутия) к президенту РФ. Они просят остановить разработки золоторудного месторождения «Врезанное» открытым способом на руднике «Таборный». Похоже, социальный взрыв назревает и на территории Эвенкии Красноярского края. Часть депутатов Эвенкийского района, которая не желает мириться с творящимся на территории Эвенкии беспределом, также готовит обращение депутатам Госдумы и главе государства. В 2012 году уже было подобное обращение:

«Жители Эвенкии все резче выражают недовольство социально-экономическим положением бывшего автономного округа, потерявшего самостоятельность после объединения с Красноярским краем в 2005 году. Ассоциация коренных и малочисленных народов Эвенкии «Арун» отправила открытое письмо президенту Владимиру Путину, сообщая об ущемлении прав коренных народов Севера в регионе», — писала «Независимая газета».

По заявлению главы аппарата ассоциации Никиты Каплина, эвенки написали первому лицу страны, «потому, что больше ни на кого надежды нет — ни на главу, ни на районный совет депутатов, ни на администрацию Эвенкийского муниципального района, ни на губернатора, ни на правительство и ни на законодательное собрание Красноярского края».

Сейчас ситуация, похоже, повторяется.

Депутаты бьют тревогу

На все свои многочисленные обращения к главе района Андрею Черкасову, экс-губернатору Красноярского края Александру Уссу, к губернатору края Михаилу Котюкову, председателю Законодательного собрания Красноярского края Алексею Додатко и в прокуратуру района местные депутаты и общественники получают либо отписки, в которых чиновники рапортуют, что всё хорошо, либо не получают ответа вовсе.

А ведь в обращениях депутатов затронуты жизненно-важные проблемы территории: так, в одном из обращений от 25 декабря 2023 года была озвучена проблема поселка Ессей с численностью почти 800 человек. В августе 2023 года произошёл пожар на дизельной электростанции, и теперь из 8 дизель-генераторов работает 4. Зимой прошлого года температура опускалась до –70 градусов, посёлок был поставлен на грань выживания. В поселке Ессей идут постоянные веерные отключения электроэнергии. Такая же ситуация и в поселке Чиринда.

Депутаты жаловались на проблемы со снабжением населения хлебом в поселке Юкта, так как единственная пекарня после пожара была продана частнику. Продукты в этом поселке в единственном частном магазине либо просрочены, либо вовсе отсутствуют.

В своем недавнем обращении депутаты в очередной раз напомнили о плохом качестве питьевой воды: из кранов течет коричневая субстанция, которую страшно использовать даже в технических целях… На территории Эвенкийского района центральным водоснабжением охвачены 1917 человек (12,77%), в том числе в с. Ванавара 1568 человек (54% от численности) и в поселке Тура 349 человек (6,5 % от численности). Депутаты рассказали о критическом положении уникального муниципального предприятия – оленеводческого питомника «Суриндинский». Поголовье стада здесь стремительно падает, среди работников процветает пьянство, некоторые из них болеют открытой формой туберкулёза.

Краевые и муниципальные власти не решают проблему сообщения с отдалёнными поселениями, по сути, переложив содержание вертолетных площадок на их плечи: средств на это в бюджете Эвенкийского района на 2024 год не предусмотрено, а на местах взять их просто неоткуда. Было ликвидировано МП ЭМР «Эвенкийская авиатехника», несколько муниципальных предприятий, отвечающих за жизнеобеспечение посёлков, обанкрочено.

О, по всей видимости, преднамеренном банкротстве муниципальных предприятий района местные депутаты заявляли не раз, как и о сомнительных действиях администрации, вместо помощи, усугубляющей положение организаций. Банкротами признаны МП ЭМР «Ванавараэнерго» и МП ЭВР «Эвенкийская база снабжения». Только после вмешательства прокуратуры девяти работникам Эвенкийской базы снабжения была выплачена задолженность по заработной плате и выплаты в связи с сокращением.

В обращении активистов и депутатов говорилось и об отсутствии патриотического воспитания молодёжи, недостаточных, как они считают, усилий в части организации сбора помощи и набора контрактников в войска. «Эта деятельность существует за счет инициативы глав поселений, а также предпринимателей и людей неравнодушных, для которых понятия Отчизна, Родина, долг Честь не просто слова, а что-то большее», – отмечали авторы обращения.

Чего стоит постыдная история, разлетевшаяся по всей стране, когда прощание с погибшим на СВО героем Ильей Елдогиром глава района устроил чуть ли не возле урны с окурками.

Обращение к губернатору губернатора Красноярского края подписали не только депутаты, но и глава села Ванавары Александр Зарубин, экс- глава поселка Байкит Инна Скребцова.

Заявители написали, что все перечисленные в их обращении факты говорят о несостоятельности главы Эвенкийского муниципального района Черкасова, выразили ему недоверие и просят Михаила Котюкова принять исчерпывающие меры по отставке руководителя района.

Как и ожидалось никакой реакции на это очередное обращение от руководства края не последовало.

Какое будущее у детей эвенков?

На летней сессии районного совета, которая проходила с 17 по 21 июня 2024 года пять депутатов из девятнадцати присутствующих отказались признать удовлетворительной работу главы Эвенкийского района Андрея Черкасова за 2023 год.

Во время заседания депутат Анатолий Шаповалов, озвучил обращение общественников сельских поселений Байкитской группы Эвенкийского муниципального района, которое подписали 28 человек. Люди на протяжении нескольких лет буквально кричат о проблемах, но руководство района их не слышит. В обращении говорится, что муниципальное предприятие «Суриндинский» приходит в упадок из-за непродуманных решений главы района: рушится быт, уклад жизни оленеводов, пропадает уникальная этнокультура эвенков, исчезает национальный язык. Оленеводы не имеют возможности вести отстрел хищников, хотя это мероприятие должно быть первостепенным для сохранения численности поголовья эвенкийского домашнего оленя. Рабочие места на предприятии «Суриндинский» ликвидируются, люди, спиваются. Если три-четыре года назад здесь работало 70 коренных жителей, то в настоящее время едва наберётся 30. Социальная напряжённость растет и из – за того, что предприятием руководят непрофессионалы – временщики.

Чиновники всех уровней дают только отписки, что всё хорошо. В посёлке Суринда на лечении в туберкулёзном диспансере находится 10 человек.

Тем не менее, на сессии районного Совета Эвенкийского муниципального района, работу администрации признали удовлетворительной, после чего 4 депутата в знак протеста покинули заседание сессии.

Эвенкийские Васюки

В феврале 2023 года была утверждена стратегия социально- экономического развития северных и арктических территорий и поддержки коренных малочисленных народов Красноярского края до 2035 года.

Северными и арктическими территориями Красноярского края являются территории Крайнего Севера, включая территории, входящие в состав Арктической зоны Российской Федерации, и местности, приравненные к районам Крайнего Севера.

Одной из целей реализации «Стратегии» является обеспечение комплексного социально-экономического развития северных и арктических территорий Красноярского края, сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера Красноярского края.

Однако на примере Эвенкийского района мы видим, что цель эта пока явно реализуется только на бумаге.

Федеральный закон «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ», расширил территорию Арктической зоны за счет включения в нее 10 населенных пунктов Эвенкийского муниципального района Красноярского края – поселков Тура, Нидым, Учами, Тутончаны, Ессей, Чиринда, Эконда, Кислокан, Юкта, Суринда. Большинство из них расположено за Северным полярным кругом.

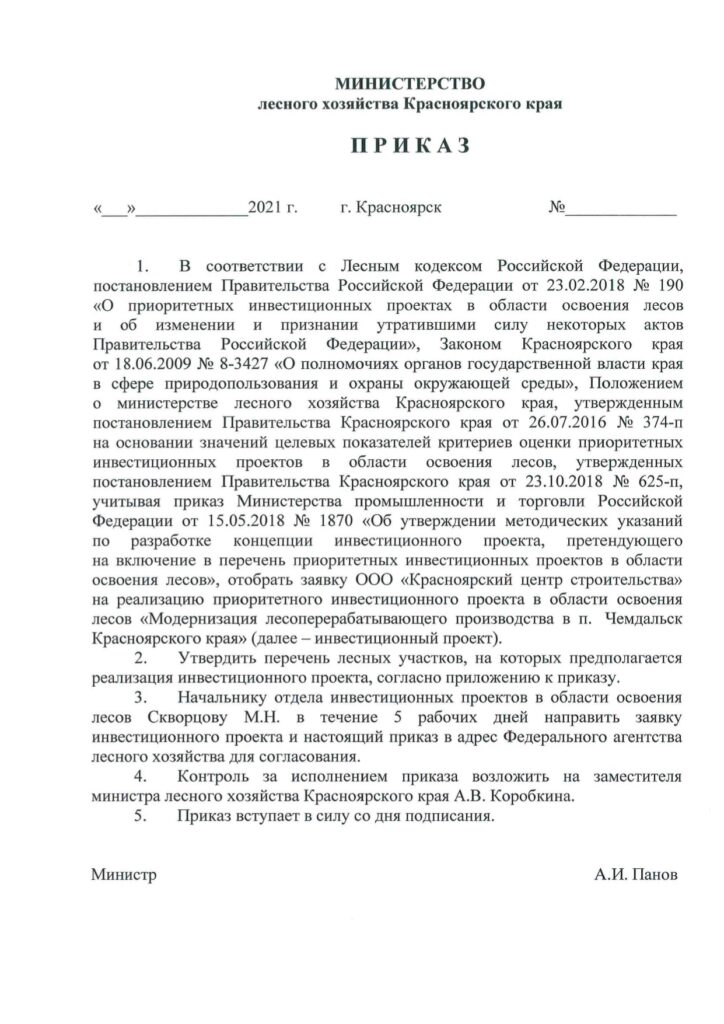

«Наш безусловный приоритет – повышение благосостояния северян. Преференциальная модель развития Арктической зоны применительно к Эвенкийскому муниципальному району вдохнет новую жизнь в этот край, позволит привлечь бизнес к перспективным проектам – не только сырьевым. Это и глубокая переработка древесины, и производство экологических продуктов питания, и туризм, и другие виды деятельности», – рубил ладонью воздух бывший губернатор Красноярского края Александр Усс. Слова его казались убедительными, но ситуация выглядит так, что многие приоритетные инвестиционные проекты по освоению лесов превратились в бесконтрольную вырубку и вывоз кругляка.

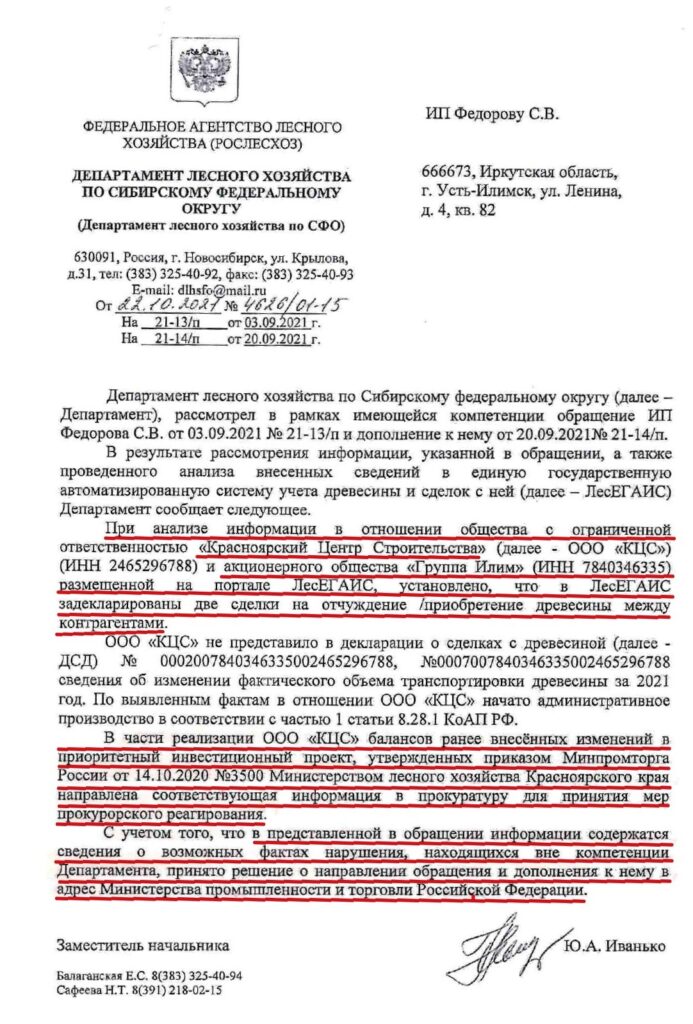

Арендаторы лесных участков под инвестпроектами в Эвенкии не всегда выполняют условия договоров аренды: могут не осуществлять санитарно–оздоровительные мероприятия, захламлять лес порубочными остатками, не платить за аренду лесных участков. К примеру, ООО «Красноярский центр строительства» этим летом начал перегораживать реку Тэтэрэ, чтобы проложить путь лесовозам на территории Эвенкийского района.

Незаконная дамба в тайге (фото: Дмитрий Голованов)

Посчитали, прослезились…

В 2023 году Счётная палата Красноярского края проверила эффективность расходования бюджетных средств на социальную поддержку жителей Эвенкии, а также на программы по реформированию и модернизации ЖКХ района.

В 2022 году в районный бюджет поступили доходы в сумме около 9 млрд рублей, 87% из которых сформированы за счет средств краевого и федерального бюджетов. Основная доля в расходах приходилась на жилищно-коммунальное хозяйство, образование, национальную экономику.

Всего в 2021-2022 годах из краевого бюджета Эвенкийскому району перечислено около 5,5 млрд рублей, в числе которых – межбюджетные трансферты на топливо, субсидии на приобретение технологического оборудования и субвенции по компенсации выпадающих доходов организациям коммунального комплекса.

.По результатам проверки выявлены недостатки и нарушения на общую сумму 129,4 млн рублей, в том числе завышение размера субсидий, неправомерное использование бюджетных средств, неэффективные расходы. Также установлены факты отсутствия части принятого и оплаченного за счет средств субсидии из краевого бюджета оборудования.

Организованная полярная группа

В феврале этого года мы опубликовали журналистское расследование, в котором рассказали, как администрация района совместно с частным бизнесом, на наш взгляд, обанкротила свое муниципальное предприятие «Ванавараэнерго».

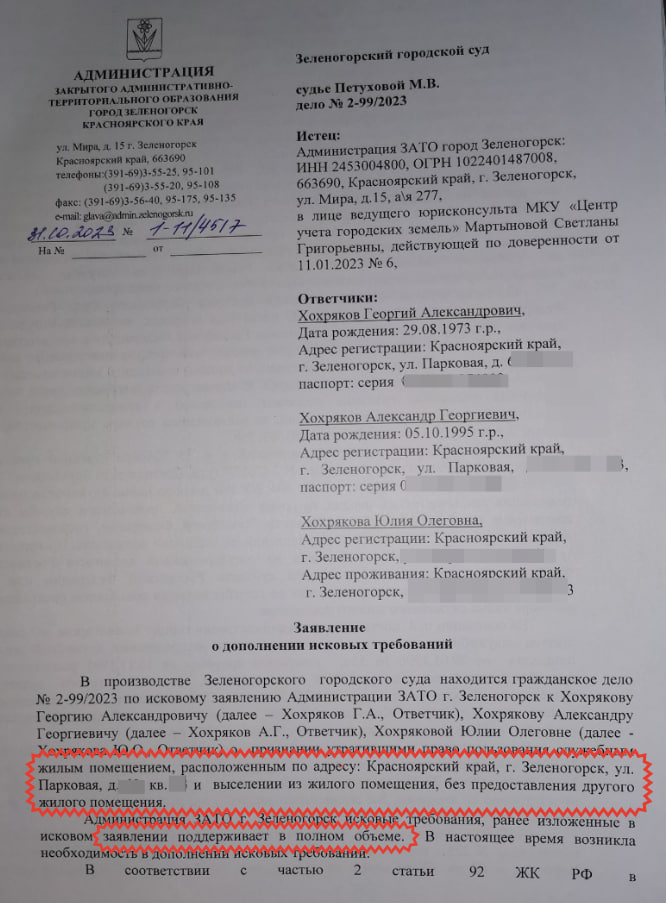

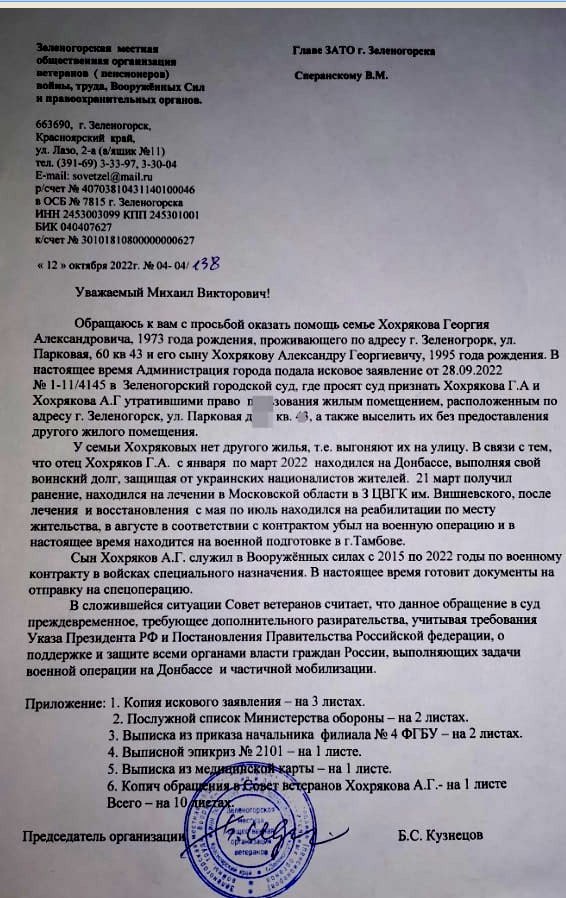

Напомним эту историю. 24 ноября 2014 года заместитель председателя Правительства Красноярского края Юрий Захаринский провел совещание по вопросам аренды электросетевого комплекса п. Ванавара, о чем был даже составлен протокол №2 от 24.11.2014 года.

На совещании было принято решение рекомендовать администрации Эвенкийского муниципального района передать в аренду муниципальное имущество (а как же торги?), входящее в состав электросетевого комплекса муниципального предприятия «Ванавараэнерго», частному предприятию, с почти аналогичным названием «Ванавараэнергоком».

Надо отметить, что глава администрации Черкасов своим распоряжением № 764-р от 05.12.2013 года ещё до совещания «рекомендовал» руководителям муниципальных предприятий Эвенкийского района «Байкитэнерго» и «Ванавараэнерго» осуществить такую передачу для якобы последующей его «модернизации».

Поэтому 14 марта 2014 года на основании торгов от 28 февраля 2014 года был заключен договор аренды муниципального предприятия «Ванавараэнерго» с ООО «Русатом Капитал» ИНН 7701972840 (в дальнейшем переименованном в созвучное название ООО «Ванавараэнергоком» ИНН 7701972840).

Участник вышеуказанного совещания банкир Андрей Лыков – аффилированное лицо с ООО «Ванавараэнергоком», так как является учредителем ООО «Кросс Арктик групп», которое в свою очередь является учредителем ООО «Ванавараэнергоком». А в дальнейшем – арендатор и кредитор, который подал иск на банкротство муниципального предприятия.

По сути, уже тогда краевыми чиновниками и банкирами совместно с руководством Эвенкийского района могла быть предрешена судьба муниципального предприятия «Ванавараэнерго». Но уничтожать его в открытую чиновники, похоже, побоялись.

Итак, после заключения договора, вместо того чтобы «модернизировать» и улучшать взятое в аренду муниципальное имущество, ООО «Ванавраэнергком», наоборот, вывело его из оборота: 14 трансформаторов были демонтированы и выброшены на свалку промбазы.

Эвенкийская полиция составляет акт по факту уничтожения трансформаторов (фото: Л. Ерченко)

Взамен ООО «Ванавараэнергоком» взяло в аренду у своего у своего учредителя ООО «Кросс Артик групп» другие трансформаторы.

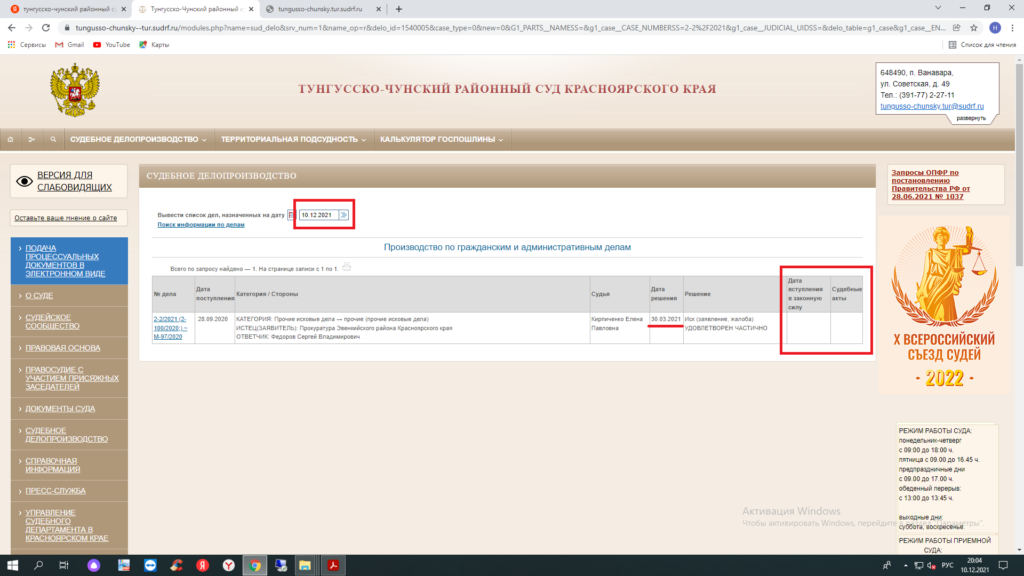

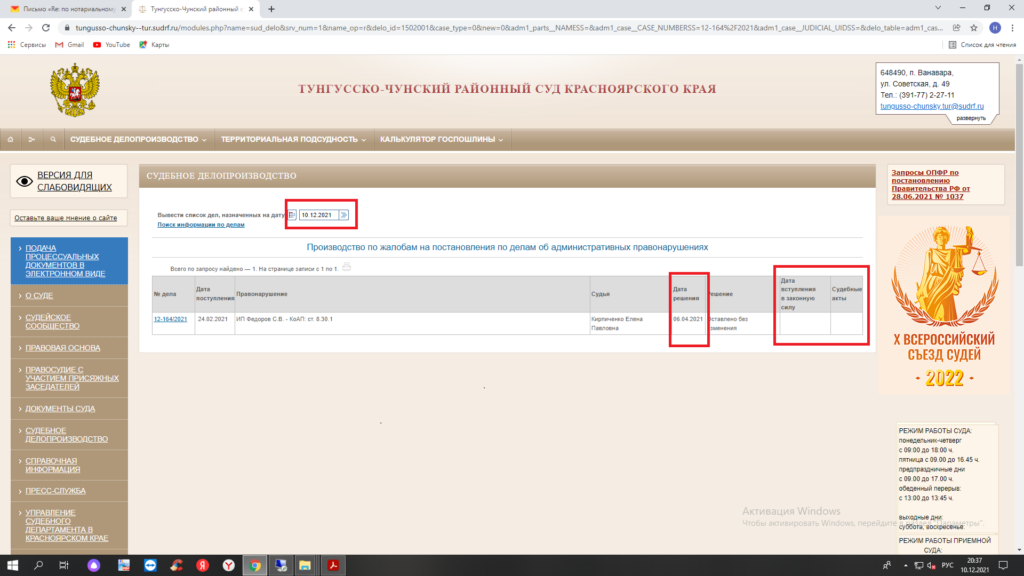

Директор муниципального предприятия Сергей Брюханов, обнаружив подмену трансформаторов, поставил в известность главу района о нарушениях условий договора аренды муниципального имущества. Направил претензию арендатору, обратился в прокуратуру, полицию – но все было бесполезно. Затем обратился в суд с иском о расторжении договора аренды, но глава района Черкасов и тут вставил свою копеечку, написав в суд письмо, где обозначил позицию администрации Эвенкийского района, а другими словами «свою позицию» (№ 49-06 от 14.01.2021), в которой просил отказать в удовлетворении исковых требований истца.

На свою претензию муниципальное предприятие получило от частника-арендатора явно издевательский ответ, о том, что демонтированное имущество не пропало, не утилизировано, хранится на территории промбазы, а значит, оно не было утрачено. Взамен устаревшего имущества были взяты в аренду новые трансформаторы у ООО «Крос Арктик групп», но так как эти новые трансформаторы являются неотделимым улучшением, то они будут переданы по окончании договора аренды в 2024 году арендодателю. Что, конечно, не было сделано.

Срок вышеуказанного договора аренды закончился в марте 2024 года, уже после того, когда муниципальное предприятие «Ванавараэнерго» было признано банкротом.

Естественно, никакое «улучшенное и модернизированное» имущество, которое является неотделимым улучшением, ни в муниципальную собственность, ни предприятию-банкроту передано не было. Так же оно не было включено и в конкурсную массу. С молотка пошли демонтированные и лежащие на свалке трансформаторы. Подозреваем, что об этом прекрасно знали кредиторы: ООО «Ванавараэнергоком» и глава района Черкасов; могли знать об этом и конкурсный управляющий Идрисов, и прокурор района Белявская.

Вероятно, это «имущество» было включено в конкурсную массу (Фото: Л.Ерченко)

Ну как не порадеть родному человечку…

После банкротства имущество муниципального предприятия МП ЭМР «Ванавараэнерго» было продано с молотка одним лотом, причем весьма дешево. При балансовой стоимости новой больничной котельной 42 770 309,24 рубля, конкурсный управляющий Идрисов продал ее чуть ли не по цене руин. Начальная цена единственного лота № 1 составила 137 239 633 рубля. Однако в итоге всё это недвижимое имущество было продано всего за 45 308 433,30 руб., а движимое – за 29 792 566,70 руб. Приобрела его фирма ООО «Сириус», неожиданно засиявшая на эвенкийском небосклоне.

Директором этой новоявленной «звезды» значится некий Маркунов Степан Витальевич. Интересно, что в своё время заместителем Черкасова был Маркунов Виталий Степанович, он же руководил департаментом инженерного обеспечения администрации… Именно ему в далеком 2013 году Черкасов поручил контроль за передачей муниципального имущества в аренду «Ванавараэнергоком». Странное совпадение, не правда ли?

Ну, а среди учредителей ООО «Сириус» значится более крупная рыба – ООО «Кросс Арктик Групп», которую учредил бывший банкир Енисейского объединенного банка Андрей Лыков.

За преднамеренное банкротство МУПов летят головы

В России становится популярной практика привлечения глав районов, которые своими действиями довели муниципальные предприятия до банкротства, к уголовной ответственности.

В Курганской области направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего главы Притобольного района, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и в преднамеренном банкротстве муниципального предприятия, снабжавшее теплом район. Он передал имущество муниципального предприятия (котельное, оборудование, теплотрассы) прямому конкуренту. Тем самым искусственно создал условия, ухудшившие финансовое положение МУП.

Еще один пример таких же действий главы района, приведших к банкротству муниципального предприятия мы наблюдали в Ростовской области. Там тоже глава незаконно передал имущество муниципального предприятия, оказывающего услуги ЖКХ.

Главу администрации Баймака осудили за то, что он своим постановлением изъял из хозяйственного ведения МУП «Баймакский водоканал» имущество стоимостью свыше 15 миллионов рублей, которое в дальнейшем передал частной фирме «Водоканал» второго фигуранта.

А мы пойдем на Север…

Банкротство должника МУП «Ванавараэнерго» наступило в связи с изъятием собственником (Эвенкийский муниципальный район в лице администрации) всего производственного имущества муниципального предприятия в 2014-м и в 2017 годах.

Согласно бухгалтерским балансам предприятия, размещенным в открытых источниках, выручка МП ЭМР «Ванавараэнерго» за 2012 и 2013 годы составляла более 600 миллионов рублей. С 2014 года выручка резко упала до 340 миллионов рублей, а после 2017 года составила 10-20 миллионов.

Баланс предприятия (его оборотные и внеоборотные активы) после 2018 года падает до 100 млн рублей, хотя до этого составлял 250-350 млн.

Это явно вызвано тем, что с 2014 года муниципальное предприятие перестало оказывать услуги по поставке электроэнергии населению села Ванавара, а с 2017 года перестало осуществлять поставки и тепловой энергии.

По распоряжению №764 –р от 05.12.2013 главы администрации Эвенкийского района Черкасова электросетевой комплекс был передан в аренду конкуренту муниципального предприятия, с похожим названием «Ванавараэнергоком» (такой ход с названиями часто используют при, скажем так, недружественных поглощениях предприятий). А 14 августа 2017 года собственник передал теплосетевой комплекс передал по концессионному соглашению этому же частнику – конкуренту МУПа.

Через два года 23 апреля 2019 года теплосетевой комплекс был изъят из хозяйственного ведения муниципального предприятия приказом №168 Администрации ЭМР.

Таким образом в связи с действиями собственника предприятия –Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края по изъятию имущества и его передачей ООО «Ванавараэнергоком» у муниципального предприятия сложились условия для банкротства.

Вместо финансового оздоровления и помощи, о которой неоднократно просил в письмах и обращениях директор МУПа Сергей Брюханов, глава района Черкасов, похоже, сделал все, чтобы район лишился МУПа, получив тем самым беспощадного частника–монополиста, который начал «выкручивать руки» не только району, но и краевой казне, требуя удовлетворения бесконечно растущего аппетита.

Бывший директор муниципального предприятия Сергей Брюханов до сих пор бьется в судах.

Весь имущественный комплекс, предназначенный для выполнения уставной деятельности, был изъят у предприятия на основании распоряжений и приказов администрации района, а субсидиарную ответственность предъявляют бывшему директору МУПа Сергею Брюханову, который на протяжении многих лет отстаивал муниципальное предприятие. Об этом свидетельствуют многочисленные документы, переписка, обращения к депутатам, к главе администрации, в полицию и прокуратуру.

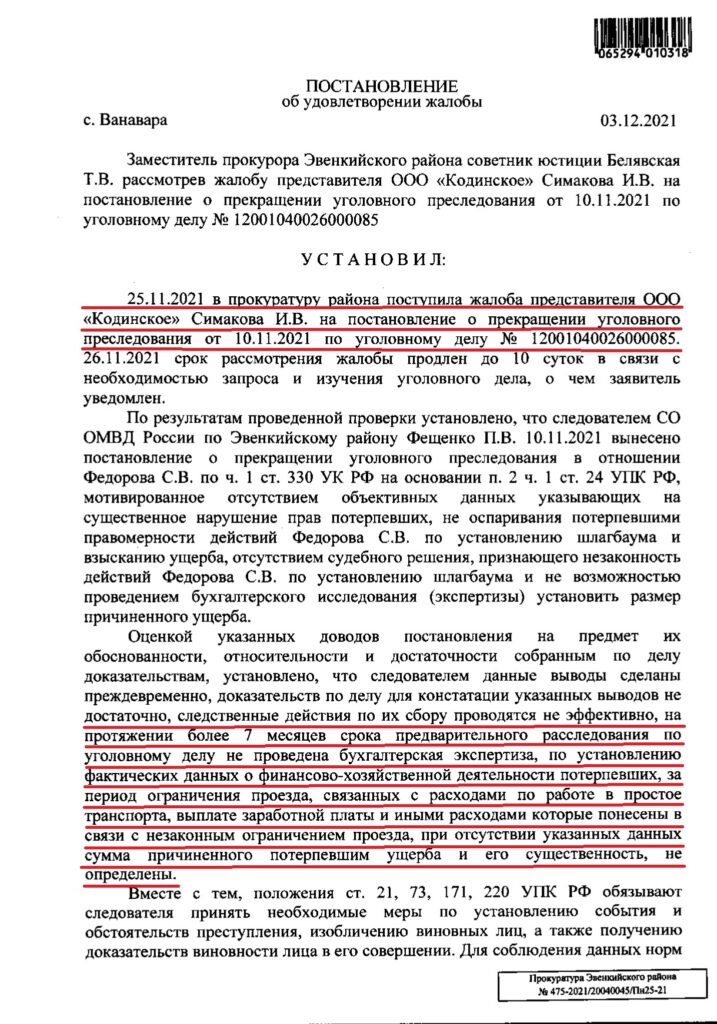

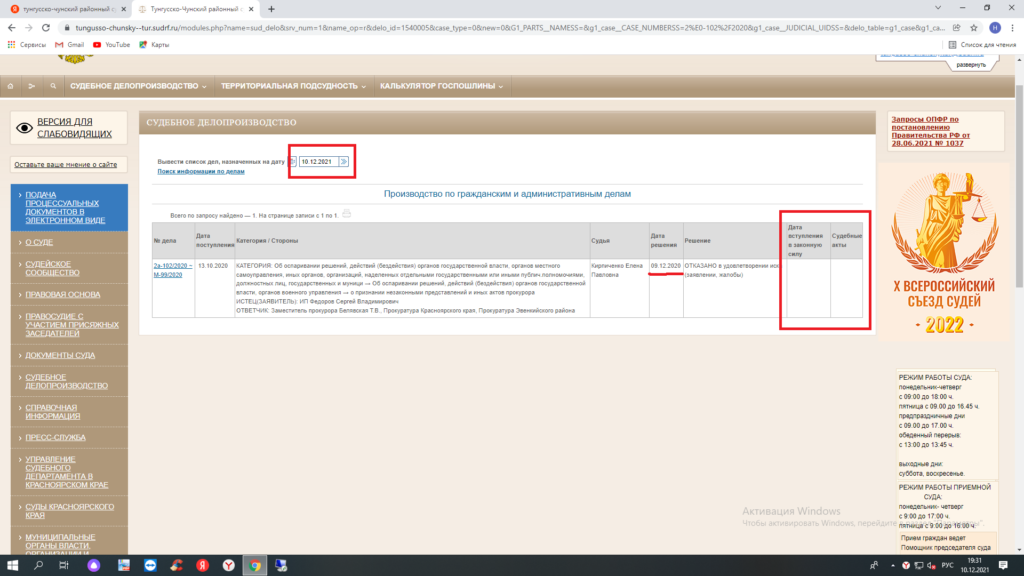

Как краевую прокуратуру подставили

Депутатом Эвенкийского районного Совета депутатов Анатолием Шаповаловым было направлено обращение в органы прокуратуры по обстоятельствам проведения торгов.

22 мая 2024 года был получен ответ от прокурора Эвенкийского района Татьяны Белявской.

Прокурором установлено, что объединение в 1 лот проданного с торгов имущества незаконно, так как этими действиями был ограничен круг потенциальных покупателей. Покупатель ООО «Сириус» в нарушение требование п.4.2 ст.132 Закона о банкротстве не направил администрации ЭМР соглашение об исполнении условий, установленных вышеуказанным пунктом. А администрация Эвенкийского района не обратилась в суд о расторжении договоров купли-продажи имущества.

06 декабря ООО «Сириус» заключило с ООО «Ванавараэнергоком» договоры аренды социально значимого имущества, что явно свидетельствует о том, что ООО «Сириус» изначально не намеревалось использовать приобретенное имущество в соответствии с его целевым назначением.

Вот и первый заместитель прокурора края В.А. Степанов в своем ответе от 09.01.2023 за № 07/-830 -2022 /20040001/ Он48-23 депутату Законодательного Собрания Красноярского края Александру Ратахину тоже указал, что реализованное имущество является социально- значимым, что требует заключения Соглашения между ООО «Сириус» и органом местного самоуправления. Однако соответствующее соглашение заключено не было, а администрацией района соответствующее заявление о расторжении договора в суд не направлено.

То есть и прокурор района Татьяна Белявская, и заместитель прокурора края Александр Степанов, проводя свои проверки, такого соглашения не обнаружили. А оно оказывается есть!

27 января 2023 года и.о. главы района Игорь Огольцов в своем письме прокурору района сообщил о том, что, оказывается, администрация, рассмотрев представление прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, на основании обращения (номер и дата отсутствуют!) ООО «Сириус», ООО «Ванавараэнергоком» о заключении соглашения, такое Соглашение 23.12.2022 №498 подписала и направила на подпись в ООО «Сириус» С. В. Маркунову. В связи с чем администрацией Эвенкийского района исполнены условия конкурса по продаже социально значимых объектов.

В соответствии с этим Соглашением ООО «Сириус» имеет право передавать вышеуказанные объекты в аренду (правда, Огольцов не указал норму закона, на основании которой, этот пункт впихнули в «соглашение»).

Поэтому в действиях сотрудников администрации нарушения не усматриваются, в связи с этим нет оснований для привлечения их к дисциплинарной ответственности. И, да, представление рассмотрено с представителем прокуратуры Чурбановым, если что.

Прокурора района Татьяну Белявскую такой ответ администрации вполне устроил, о чем она сообщила депутату района Анатолию Шаповалову: «На основании изложенного 30.12.2022 прокуратурой района в адрес администрации Эвенкийского района внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено».

На месте заместителя прокурора края Александра Степанова, я бы обиделся. Получается, слукавил он в своем ответе краевому депутату Ратахину об отсутствии «соглашения».

Пожалуй, этот последний факт манипуляций с «соглашением», его подготовкой задним числом очень точно характеризует стиль работы администрации Эвенкийского района.

Напомним, в 2020 году на высшем уровне была утверждена программа развития Арктики до 2035 года. В ней, в частности, предусмотрено развитие в социальной сфере: модернизация системы здравоохранения, объектов социальной инфраструктуры, сохранение культуры и уклада жизни малых народов Севера. Упоминается поддержка государством жилищного строительства и строительства объектов социальной инфраструктуры. Интересно, читали этот документ в администрации Эвенкийского муниципального района?

Судя по тому, что происходит на этой территории, о нём даже не слышали…

Дмитрий Голованов